IL LIBRO

La visione di Tarantino e Zorn

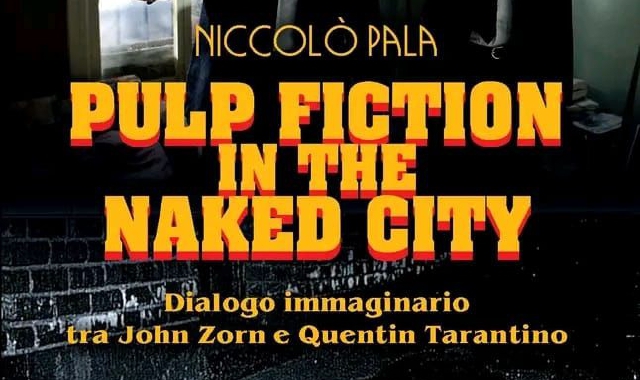

La ricerca del gallaratese Niccolò Pala tra cinepresa e sassofono. I mondi dei due autori influiscono sul modo di fare cinema e musica

Si fa presto a dire postmoderno, quando in realtà si è di fronte a un’implosione geniale di stili, forme e linguaggi che altro non è che la cifra dell’arte contemporanea. Il libro Pulp Fiction in the Naked City: Dialogo immaginario tra John Zorn e Quentin Tarantino di Niccolò Pala indaga tali intersecazioni confrontando due figure che, rispettivamente come sassofonista e compositore e come cineasta, rappresentano la summa di un’espressività sfuggente e affascinante. Il volume, sostiene Pala, «certifica l’importanza che hanno avuto sia Tarantino sia Zorn nel modo in cui si fa cinema e musica, ma soprattutto come queste due espressioni artistiche vengono fruite al giorno d’oggi». Lo stesso autore, gallaratese e insegnante di storia dell’arte all’Itc Zappa di Saronno e al liceo Candiani di Busto Arsizio, ne è rimasto convinto dopo un’esperienza personale che coincide con l’idea originaria di questa strana quanto pertinente comparazione: «Stavo riguardando Pulp Fiction per la centesima volta e in quei giorni avevo ascoltato Naked City, uno degli album più noti di Zorn. Mi è così venuto in mente di collegarli. Il legame iniziale era connesso alla commistione di generi, cioè al fatto che fosse palese che sia il disco sia il film non potessero essere catalogati in modo netto ma ci fosse una grandissima varietà stilistica». Da lì è nata una ricerca «complessa e articolata», ammette Pala, scaturita in sei capitoli che rivelano eterogeneità di percorsi e suggestioni: «Ho analizzato come si sono formati, le loro filmografie e discografie preferite, a partire dal ruolo della musica nera e del cinema blaxpoitation. Poi il confronto visivo fra la locandina e la copertina, fino al linguaggio: soprattutto il modo di destrutturare il tempo di Pulp Fictionche è evidente anche in Zorn, perché in alcuni frangenti i suoi brani deviano completamente dal consueto rapporto tra tempo e ritmo. Ma anche l’uso della citazione e l’influenza di Jean-Luc Godard, che piace a entrambi e ha suggerito un capitolo sul tema della città. Ce ne sono altri due sul collage come modo di lavorare su rimandi, riferimenti e generi diversi, e per concludere, su come esprimono l’umorismo in maniere simili e divergenti, con un confronto con Erik Satie, compositore che ha fatto dell’umorismo il suo perno». Introduzione dello storico d’arte contemporanea Francesco Tedeschi.

© Riproduzione Riservata