ALÈ

Oggi Pericle si sarebbe suicidato

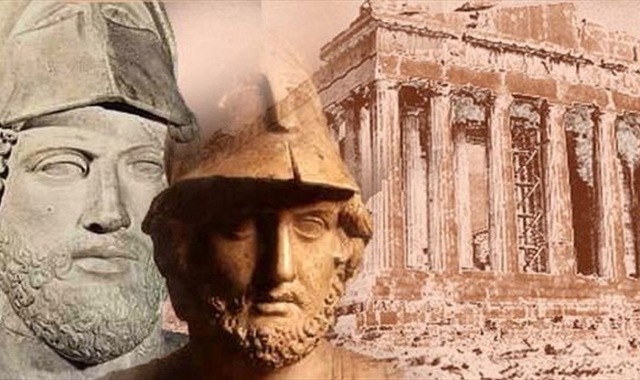

Nel 430 avanti Cristo la città stato di Atene era impegnata nella Guerra del Peloponneso quando fu colpita da una terribile epidemia, talmente virulenta da convincere persino i nemici spartani a sospendere le ostilità per evitare di essere travolti loro stessi dal morbo. Furono addirittura tre le ondate che colpirono la città causando, in 4 anni, la morte di oltre 70mila persone, uno o due terzi della popolazione stimata all’epoca. L’arrivo di quella che è nota come peste di Atene e che ora si tende a considerare più che altro una epidemia di tifo, ci viene raccontata da Tucidide in “La guerra del Peloponneso”, opera nella quale lo storico ateniese ben trasmette lo smarrimento della popolazione di fronte all’inatteso flagello, a cominciare da coloro ai quali gli ateniesi si affidavano in casi del genere: «I medici non erano capaci di combatterla, perché non la conoscevano. Infatti loro erano nella situazione di curarla per la prima volta» racconta. E la disperazione è la medesima narrata da Lucrezio oltre 300 anni dopo nell’agghiacciante finale del “De rerum natura” nel quale il poeta latino riporta con particolare realismo l’orrore della pestilenza ateniese concludendo il suo più grande capolavoro con toni horror che appaiono fuori dal contesto dell’opera, per alcuni incompiuta, per altri semplicemente chiusa con la ferocia e perentorietà del monito alle genti del proprio tempo. Il filo rosso nei secoli appare il medesimo anche leggendo “I promessi sposi”, nel quale Alessandro Manzoni non risparmia particolari cruenti ma soprattutto la lettura delle conseguenze psicologiche della pestilenza del 1600. Facendo un balzo indietro di 300 anni rispetto ai fatti di Milano, si può poi tornare al Boccaccio che, dopo la pandemia del XIV secolo, scrisse il Decameron. Nel capolavoro dell’autore fiorentino si narra della fuga dalla peste nera, un percorso che porta i protagonisti a vivere avventure spesso umoristiche e dai toni erotici, quasi a testimoniare, nel momento della tragedia, la ricerca atavica da parte dell’uomo, del divertimento, del disimpegno, dell’abbassamento dell’asticella della civiltà verso un abbandono ai propri istinti repressi. Uno sfumare del confine fra uomo e bestia che emerge chiaramente nelle altre opere citate fin qui: basti pensare al linciaggio dei presunti untori nel Manzoni, o alle spese pazze, ebbene sì, degli ateniesi in Tucidide o a coloro che, secondo Lucrezio, si facevano ammazzare pur non abbandonare i cadaveri dei parenti in fiamme. E non crediamo che questi autori descriverebbero in modo diverso il nostro misero presente nel quale, ebbri della nostra presunta superiore civiltà, cadiamo invece nelle medesime provocazioni della sorte. Sarebbe sufficiente per un Tucidide di oggi raccontare l’immonda gazzarra scatenatasi in questi giorni in Parlamento, da sempre specchio perfetto della società. Quasi che chi ci rappresenta avesse deciso di prendersi una boccaccesca pausa di svago dalla pandemia per tornare a interpretare la vecchia cara recita della politica di stampo calcistico, con le zuffe da curva e il bianchino al bar una volta usciti dallo stadio, stavolta con tanto di Var per essere al passo coi tempi. Il grande statista Pericle di peste ad Atene ci morì: oggi, assistendo al percorso fatto dall’umanità probabilmente farebbe prima. Si suiciderebbe.

© Riproduzione Riservata