MA*GA

La modernità vista dagli impressionisti

Bisogna essere assolutamente moderni, scriveva nel 1873 il poeta Arthur Rimbaud. La modernità, secondo Charles Baudelaire, «è il transitorio, il fuggitivo, il contingente, la metà dell’arte di cui l’altra metà è l’eterno e l’immutabile».

Nella seconda metà dell’Ottocento, lo spirito acuto e preveggente degli scrittori registrava un cambiamento in atto nella società europea, un’accelerazione del progresso tecnologico e scientifico, un nuovo modo di percepire lo spazio e il tempo causato dallo sviluppo industriale e dei trasporti. È questo, secondo Baudelaire, il volto della modernità che gli artisti devono ritrarre, cogliendo «la metamorfosi giornaliera delle cose esteriori” e ubbidendo a “un movimento rapido che impone all’artista una pari velocità di esecuzione».

Sono proprio le parole dei poeti, la loro visione acuta e illuminata, a guidare il percorso e le sezioni della mostra Impressionisti. Alle origini della modernità, che inaugura al Museo MA*GA di Gallarate il prossimo 29 maggio.

L’esposizione, curata da Sandrina Bandera, Emma Zanella e Vincenzo Sanfo, con il contributo critico di Rosa Barovier, Paolo Castagnone, Gilles Chazal, Virginia Hill, Fiorella Minervino, Gonzalo Fernández Prieto, presenta centottanta opere tra dipinti, disegni, stampe, abiti, vetri e ceramiche. Un dialogo serrato tra le opere degli artisti che hanno esposto nelle otto mostre ufficiali dell’impressionismo dal 1874 al 1886, e le arti applicate, la moda, la musica e la letteratura, per raccontare, come scrive in catalogo (Nomos Edizioni) Emma Zanella, «la definitiva uscita dell’arte dal regno del mito e la sua compromissione con la vita moderna, terreno in cui cercare la nuova bellezza».

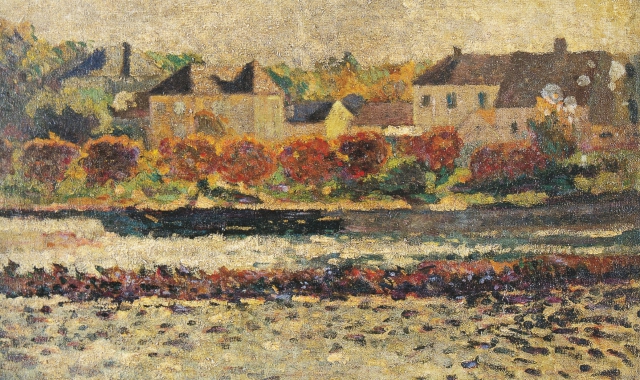

Con la metà del XIX secolo cambia il rapporto degli artisti con la natura e il paesaggio, che si libera dai condizionamenti della pittura accademica divenendo territorio privilegiato di indagine per molti, a partire da Corot, dalla Scuola di Barbizon ed anche da Gustave Courbet, con le sue foreste innevate e le onde che si infrangono violente sugli scogli, che anticipano la freschezza e l’aria dei cieli e delle onde di Claude Monet.

Anche la città diventa scenario privilegiato di indagine: lo sguardo degli artisti si posa sulla miseria, la fame, il freddo, le case di prostituzione per poi raccontare la Parigi moderna, i boulevard e i palazzi della città di Hausmann, i teatri e l’Opera. La modernità vive di nuovi riti, salotti aristocratici, mondani o letterari, corse dei cavalli, spettacoli, caffè concerto e cabaret, di domeniche all’aperto trascorse sulla Senna o in riva al mare, tra gli ombrellini delle dame dagli abiti candidi e bambini felici che giocano sui prati, come nella tela di Firmin-Girard scelta come immagine guida della mostra.

Tra i ritratti selezionati per la sezione La Comedie Humaine, che prende il titolo dalla raccolta di scritti di Honoré de Balzac, una finissima punta secca di Marcellin Desboutin dedicata a Renoir, il ritratto di Bracquemond realizzato da Édouard Manet o quelli di Wagner eseguiti da Pierre-Auguste Renoir e da Pierre Bonnard.

© Riproduzione Riservata